汉字,作为中华文化的重要载体,其字形演变历程如同一部活生生的历史画卷,记录着中华民族的文化变迁和思维发展。“負”(简体字为“负”)作为其中一个颇具代表性的汉字,其字形从战国文字到篆文、隶书、楷书,再到简体字的演变,不仅展示了汉字形态学的魅力,更蕴含了深厚的文化内涵。本文将围绕“負”字的字形演变,从战国文字到简体字的各个阶段进行剖析,以揭示其背后的文化意义。

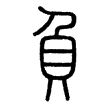

战国时期,是中国历史上一个分裂与变革的时代,各国文字虽有共同起源,但在长期的政治分裂中逐渐形成了各自的特色。在这一时期,“負”字的字形尚未统一,各地差异较大。然而,无论字形如何变化,其基本构成元素——人、贝、冖(表示覆盖或背负之物)始终贯穿其中,这体现了“負”字“背负、承担”的本义。战国文字中的“負”,或以人形为主体,背负着贝壳或其他物品,形象生动;或以象形手法,将人与物紧密结合,构成一体,富有创意。

秦始皇统一六国后,推行“书同文”政策,篆文成为官方标准字体。在这一时期,“負”字的字形得到了进一步的规范和美化。篆文中的“負”,字形结构更加稳定,笔画更加流畅,整体呈现出一种古朴而优雅的美感。特别是“冖”部分,作为覆盖或背负的象征,被巧妙地融入字形之中,既保留了“負”字的本义,又增添了艺术韵味。此外,篆文中的“負”字还体现了汉字从象形向会意、形声过渡的趋势,为后来的汉字发展奠定了基础。

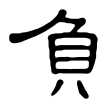

随着隶书的兴起,汉字字形逐渐从篆文的繁复向简洁过渡。“負”字在隶书中,笔画更加平直,结构更加简化,便于书写和阅读。这种变化不仅适应了当时社会快速发展的需求,也体现了汉字书写艺术从古朴向实用转变的趋势。隶书中的“負”,虽然字形上有所简化,但其基本结构和意义依然保持不变,这体现了汉字形声相益、意义传承的特点。

楷书是汉字书写史上的一个重要里程碑,它标志着汉字字形的完全定型。在楷书中,“負”字的字形结构更加稳定,笔画更加规范,成为后世汉字书写的标准。楷书中的“負”,既保留了篆文和隶书的古朴韵味,又融入了新的时代特征,呈现出一种既庄重又灵动的美感。这种字形既符合汉字书写的审美要求,又便于学习和传播,为汉字文化的传承和发展做出了重要贡献。

进入现代社会,随着信息技术的快速发展和全球化进程的加速,汉字简化成为必然趋势。简体字中的“负”,在保留“負”字基本意义的基础上,对字形进行了进一步的简化,使其更加简洁易写,便于在国际上推广和传播。简体字的“负”,不仅适应了现代社会快速发展的需要,也体现了汉字文化与时俱进、不断创新的精神。

总之,“負”字字形的演变历程,不仅是一部汉字形态学的历史,更是一部社会变迁和文化发展的见证。从战国文字到篆文、隶书、楷书,再到简体字,每一步都凝聚着中华民族的智慧和创造力。通过对“負”字字形的深入研究,我们可以更好地理解汉字的文化内涵和历史价值,感受中华民族深厚的文化底蕴和独特的审美追求。同时,这也提醒我们,在快速变化的现代社会中,应珍惜和传承这份宝贵的文化遗产,让汉字成为连接过去与未来的桥梁,成为中华民族文化自信的重要源泉。