“也”字以其简约而不失深意的形态,穿越了数千年的历史尘埃,成为中华文化传承中的重要一环。从最初的甲骨文、金文,到后来的篆书、隶书、楷书、行书、草书,每一种字体都见证了“也”字在不同历史时期的风貌与变迁。

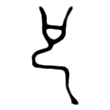

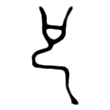

一、甲骨文中的“也”字:原始形态的初探

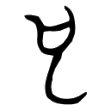

“也”字的甲骨文

甲骨文,作为汉字最早的系统性文字记录,为我们打开了探索“也”字字形演变的第一扇窗。在甲骨文中,“也”字呈现为一种较为抽象的符号,通常被认为与人的行走或站立姿态有关。其字形可能源于对人体某个部位的简化描绘,如腿部或脚步,用以表示行走、站立或完成某一动作时的状态。这种最初的形态,虽显粗糙,却已初具“也”字的基本轮廓,为后续字形的演变奠定了基础。

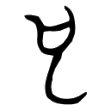

二、金文中的“也”字:象形向指事的过渡

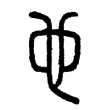

“也”字的金文

随着青铜器时代的到来,金文成为“也”字字形演变的新阶段。与甲骨文相比,金文中的“也”字更加规范化,形态上开始脱离对人体部位的直接描绘,向更为抽象的符号化方向发展。在金文中,“也”字常被用作句末语气词,表示肯定、强调或完结的意味,这种用法在一定程度上影响了其字形的演变。此时,“也”字的字形已逐渐稳定,虽仍保留一定的象形特征,但已明显向指事方向发展,为后续篆体字形的形成埋下了伏笔。

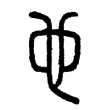

三、篆体字中的“也”字:规范化与标准化的确立

“也”字的小篆

篆体字,尤其是小篆,是汉字字形演变中的一个重要里程碑。在篆体字中,“也”字的字形得到了进一步的规范化和标准化。其字形更加简洁流畅,笔画结构清晰明了,充分体现了篆体字的庄重与美感。此时的“也”字,已基本脱离了早期的象形特征,成为了一个纯粹的指事符号,用以表示语气、语态或语法上的特定功能。篆体字“也”的确立,不仅为后来的隶书、楷书等字体提供了模板,也为汉字的统一和规范奠定了基础。

四、隶书、楷书中的“也”字:字形的演变与文化的融合

进入汉代,隶书成为汉字书写的主流形式。在隶书中,“也”字的字形继续简化,笔画更加流畅自然,进一步增强了其书写效率和美感。隶书“也”字的字形演变,不仅体现了书写技术的革新,也反映了当时社会文化的变迁。与此同时,楷书作为汉字书写的一种标准形式,也在汉代逐渐形成并发展。在楷书中,“也”字的字形更加稳定,笔画结构更加严谨,成为后世汉字书写的重要标准。楷书“也”字的形成,不仅巩固了汉字书写的规范性,也为汉字文化的传播和交流提供了便利。

五、行书、草书中的“也”字:书写艺术的自由表达

行书和草书,作为汉字书写的两种艺术表现形式,赋予了“也”字更加自由灵活的表达空间。在行书中,“也”字的字形既保留了楷书的规范性,又融入了书写的流畅性和连贯性,展现了书写者的个人风格和情感色彩。而在草书中,“也”字的字形则更加抽象简约,笔画之间的连接更加紧密,形成了独特的艺术美感。行书和草书“也”字的演变,不仅丰富了汉字书写的表现形式,也促进了汉字文化的多元发展。

六、“也”字字形演变的文化意蕴

“也”字字形的演变,不仅记录了汉字发展的历史轨迹,也蕴含了丰富的文化意蕴。从最初的象形符号到后来的指事符号,再到不同书写风格中的自由表达,“也”字的字形演变见证了汉字从具象到抽象、从复杂到简约的发展过程。这一过程中,“也”字不仅承载了语言的功能,更成为了一种文化符号,象征着中华民族的智慧与创造力。

同时,“也”字字形的演变也反映了不同历史时期社会文化的变迁。从甲骨文的神秘古朴到篆体字的庄重典雅,再到隶书、楷书的规范统一,以及行书、草书的自由灵动,“也”字的字形演变如同一部微缩的历史画卷,记录了中华民族数千年的文明史。

“也”字的字形演变是一部生动而丰富的历史篇章,它记录了汉字从诞生到发展、从简单到复杂、从具象到抽象的全过程。在这一过程中,“也”字不仅成为了一种语言符号,更成为了一种文化象征,承载着中华民族的智慧与创造力。未来,随着科技的进步和文化的交流,“也”字的字形演变仍将继续,为汉字文化的传承与发展注入新的活力与可能。让我们共同期待,“也”字在新的历史时期中,能够绽放出更加璀璨的光芒。