在殷墟YH127甲骨窖穴的考古档案中,编号13.0.17896的龟甲残片留下了现存最早的“詠”字雏形:左侧“口”符如歌者启唇,右侧“永”符似水流蜿蜒,这种原始构形凝固了先民“长歌当哭”的情感表达。从甲骨卜辞到青铜铭文,从简牍墨迹到碑碣篆刻,“詠”字的篆书演变史犹如一部微缩的中华文明发展史。它在方寸之间承载着上古乐教传统、中古文人精神与近世艺术哲学的深层对话,在刀锋与笔毫的碰撞中书写着汉字美学的永恒诗篇。

一、字源考古:从巫觋吟唱到礼乐文明

1.1 甲骨文中的声符密码

在商代甲骨文中,“詠”字的原始形态尚未完全定形,但其构字逻辑已显露端倪。殷墟花园庄东地甲骨H3:1157号残片刻有“其永”二字,“永”字作“彳”旁加波浪纹样,暗示其本义与水流绵长相关。至周原甲骨H11:14片出现“口”符与“永”符的初步组合,这种将“口述”与“长久”意象结合的造字思维,印证了《尚书·舜典》“诗言志,歌永言”的早期乐论传统。考古学家李学勤指出,这种原始“詠”字实为巫觋祭祀时吟诵祝祷的仪式符号,是“诗、乐、舞三位一体”的视觉化呈现。

1.2 金文时代的礼乐重构

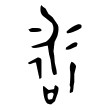

“詠”字的金文

西周中期《史詠鼎》的出土,标志着“詠”字形声结构的正式确立。该器腹内壁铸铭“史詠作宝尊彝”,“詠”字左“言”右“永”,但“言”部顶端增饰鸟形纹样。这种艺术化处理暗含深意:青铜器学家马承源认为,鸟纹象征“天命玄鸟”的宗教意象,表明此时的“詠”已从巫术咒语升华为礼乐文明的载体。春秋时期《秦公镈》铭文中的“詠”字,“永”部曲线化为龙形蟠虺纹,与乐器本身的声学振动形成视觉通感,彰显了“钟鼓喤喤,磬筦将将”的礼乐盛况。

1.3 简帛文献中的哲学转向

战国郭店楚简《性自命出》篇中,“詠”字出现7次,其篆书结构呈现重要变革:竹简上的“詠”字,“言”部简化为三点水纹,“永”部则强化纵向笔势。文字学家裘锡圭指出,这种简化并非书写便捷所致,而是受到道家“大音希声”哲学影响——将具体“言语”抽象为“意念流动”,与《老子》“道可道,非常道”形成互文。上海博物馆藏楚简《孔子诗论》中,“詠”字的“永”部更演变为螺旋纹样,犹如气韵流转,暗合《乐记》“情深而文明,气盛而化神”的美学理念。

二、金石交响:从工艺符号到艺术本体的嬗变

2.1 战国玺印的形意实验

战国齐系“陈詠”玉玺(故宫博物院藏)展现了工匠惊人的创造力:印面直径仅1.8厘米,“詠”字却通过阴阳文对比营造出三维空间感。“言”部压缩为三角楔形,暗喻言辞的锐利;“永”部舒展如云气升腾,表现韵律的绵长。印学家罗福颐认为,这种设计受到齐国“稷下学派”辩证思维影响,在方寸之间构建“言有尽而意无穷”的哲学图式。而燕国“长詠”铜印(天津博物馆藏)采用错金银工艺,“永”部曲线镶嵌金丝,模拟琴弦振动轨迹,使静态文字产生动态乐感。

2.2 秦汉刻石的法度建构

秦始皇东巡刻石中的“詠”字,是李斯小篆的典范之作。泰山刻石残字“咏德”虽仅存半壁,但“永”部弧线的张力仍清晰可辨:起笔如钟杵击悬,收锋似余音绕梁,每道笔画都暗合黄金分割比例。汉代《袁安碑》中的“詠”字则显露隶变端倪,横画出现蚕头燕尾之势,但竖笔依旧保持篆书“玉箸”特征。这种“篆隶共生”现象,恰如音乐史上的“清商乐”向“相和歌”转型,在文字演进中凝固了艺术形式的过渡时刻。

2.3 文人篆刻的意境再造

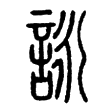

“詠”字的小篆

明代汪关刻“长詠”朱文印,开创性地将“詠”字解构为几何图式:“言”部化为方圆相济的抽象符号,“永”部曲线则构成太极阴阳鱼意象。这种创作已超越文字学范畴,成为程朱理学“理一分殊”思想的视觉演绎。清代赵之谦“为五斗米折腰”闲章中的“詠”字更富戏剧性——他将“永”部扭曲为鞠躬人形,通过字形异化完成对陶渊明“归去来兮辞”的黑色幽默解构,展现出篆刻艺术从“技”到“道”的哲学跃升。

三、古今对话:数字时代的形韵重生

3.1 考古技术的显微解码

北京大学汉画研究所采用多光谱成像技术,对洛阳金村出土的战国玉璋刻铭“詠”字进行纳米级扫描。研究发现,工匠在0.2毫米的线宽内运用了三种不同角度的砣刻技法:45度斜刻制造光影渐变,75度深凿形成 tactile 触感,30度浅雕营造水墨晕染效果。这种微观层面的技艺密码,为当代篆刻提供了“技进乎道”的物理实证。

3.2 数字艺术的跨界演绎

中央美术学院《篆书活化》项目中,“詠”字成为动态字体设计的核心素材。设计师将甲骨文“永”部的水波纹数据化,通过算法生成声波频谱图,再与“言”部的甲骨碎片进行三维拓扑合成。当观众触摸交互屏幕时,字形随声压变化产生粒子流变,实现“见字闻声”的沉浸体验。这种创作不仅延续了“形声相生”的古老智慧,更在虚拟空间中重构了文字的物质性。

3.3 文明基因的当代表达

在2023年威尼斯双年展中国馆,艺术家徐冰的装置《地书·天詠》引发国际关注。作品以全球500种古文字中的“詠”字符号为基础,通过激光雕刻在亚克力立方体上构建文字星座。当观众环绕作品移动时,不同文明的“詠”字投影在空间中交织碰撞,形成跨文化的声光交响。这种创作超越了文字学考据的范畴,在当代艺术语境中激活了“詠”字的文明基因,使其成为人类共同的精神遗产。

在安阳文字博物馆的穹顶展厅里,甲骨文“詠”字的全息投影正与赵之谦篆刻的“詠”字印蜕进行着跨越三千年的光影对话。这种时空折叠的奇观,揭示出汉字艺术永恒的生命力——它既是文明的基因图谱,又是创新的实验场域。当人工智能开始学习篆书笔意,当量子计算机试图破解甲骨密码,“詠”字的每一次数字化重生都在提醒我们:真正的文化传承,从不是简单的复制粘贴,而是在对历史深度的丈量中,寻找指向未来的精神坐标。