“烂”字在现代汉语中常用来形容事物腐朽、破碎或状态不佳,但在古代汉字演变过程中,其字形和意义却有着丰富的文化内涵。篆体字作为汉字发展的重要阶段,承载了古代先民的智慧与审美。本文将从“烂”字的篆体字写法入手,探讨其字形演变、文化意义及其在历史中的运用。

一、“烂”字的篆体字写法

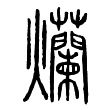

“烂”字的小篆

篆体字分为大篆和小篆,大篆多见于商周时期的金文和石鼓文,而小篆则是秦朝统一文字后的标准字体。“烂”字在篆体中的写法,尤其是小篆,展现了古代汉字的结构美与线条美。

在小篆中,“烂”字由“火”和“兰”组成。其中,“火”部位于下方,象征火焰的燃烧;“兰”部位于上方,形似花草的形态。篆体字的线条圆润流畅,笔画粗细均匀,整体结构平衡和谐。这种写法不仅体现了篆体字的艺术性,也反映了古人对自然现象的观察与抽象表达。

二、“烂”字的字形演变

“烂”字的字形演变经历了从甲骨文到金文,再到小篆、隶书、楷书的过程。在甲骨文中,“烂”字的写法较为简单,主要以象形为主,表现物体因火而腐朽的状态。到了金文时期,字形逐渐规范化,但仍保留了象形的特点。

小篆是“烂”字字形演变的重要阶段。秦朝统一文字后,小篆成为官方标准字体,“烂”字的写法更加规范化,线条更加流畅,结构更加对称。隶书和楷书的出现,则进一步简化了“烂”字的笔画,使其更便于书写和传播。

三、“烂”字的文化内涵

“烂”字在古代文献中有着丰富的文化内涵。在《说文解字》中,“烂”被解释为“火熟也”,意指物体因火而熟透或腐朽。这一解释反映了古人对自然现象的观察与理解。

在古代文学中,“烂”字常被用来形容事物的衰败或破败。例如,《诗经》中有“烂其盈门”的句子,形容门庭若市的繁华景象;而在《史记》中,“烂”字则被用来形容战乱后的破败景象。这些用法不仅体现了“烂”字的语义多样性,也反映了古人对社会现象的深刻洞察。

四、“烂”字在历史中的运用

“烂”字在历史文献中的运用十分广泛。在《左传》中,“烂”字被用来形容战争的残酷与破坏;在《汉书》中,“烂”字则被用来描述自然灾害后的惨状。这些用法不仅丰富了“烂”字的语义,也使其成为古代文献中不可或缺的一部分。

此外,“烂”字在古代医学文献中也有重要地位。例如,《黄帝内经》中有“烂肠”一词,用来形容肠胃疾病的严重程度。这一用法反映了古人对疾病的认识与治疗方法的探索。

“烂”字的篆体字写法及其字形演变,不仅展现了汉字的美学价值,也反映了古代文化的深厚底蕴。通过对“烂”字的探析,我们可以更好地理解汉字的演变过程及其在历史中的重要作用。同时,“烂”字的文化内涵也为我们提供了观察古代社会现象的新视角。

总之,“烂”字作为汉字体系中的一个重要组成部分,其篆体字写法及其文化意义值得我们深入研究和探讨。通过对“烂”字的理解,我们可以更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。