在浩瀚的汉字海洋中,“颤”字以其独特的形态与内涵,承载着丰富的文化意蕴和历史沉淀。尤其在篆体字这一古老而神秘的书写形式中,“颤”字的演变与构造更显得别具匠心,引人入胜。本文旨在探析“颤”字篆体字的写法,通过对其字形结构、历史演变及文化寓意的深入剖析,带领读者领略这一古老文字的独特魅力。

篆体字,作为中国最早的文字形式之一,起源于商周时期的甲骨文和金文,后经过春秋战国时期的不断演变,至秦朝统一六国后,由丞相李斯整理规范,形成了小篆这一标准字体。篆体字以其线条流畅、结构匀称、笔画婉转著称,不仅具有极高的审美价值,更是中国古代文化的重要载体。

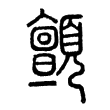

“颤”字在篆体字中的写法,相较于现代汉语中的简化字,更显古朴与繁复。其字形大致由“页”(表示头部)与“辰”(在古代可引申为震动、时辰之意)两部分组合而成,寓意着头部的轻微震动或摇晃状态。在篆体字的结构中,“页”部通常呈现为上部一个半包围的形状,下方则是“辰”部的变体,以曲线和弧笔勾勒,形成了一种动态平衡的美感。

具体到笔画上,篆体“颤”字的每一笔都力求圆润流畅,不见方折硬角,体现了篆书特有的婉转与柔美。尤其是“辰”部的处理,往往通过一系列连续的弧线和弯曲的竖笔,巧妙地表达出震动的意象,令人仿佛能感受到文字背后那股微妙而持续的颤动。

随着时间的推移,“颤”字的篆体字形态也经历了微妙的变化。从早期的甲骨文、金文到小篆,再到后来的隶书、楷书等,每一次字体的变革都伴随着社会文化的变迁和技术的发展。在篆体字阶段,“颤”字的形态相对稳定,但仍能在不同时期的铭文中发现细微差异,这些差异反映了当时书写者对字形美的追求和对文字意义的深刻理解。

“颤”字在篆体字中的形态,不仅是对物理现象“颤动”的直观描绘,更深层次上,它蕴含了古人对于生命、情感乃至宇宙动态的哲学思考。在中国传统文化中,“颤”往往与“动”相关联,被视为生命力的一种表现,无论是自然界的微风拂柳,还是人体内的气血运行,都蕴含着一种微妙而和谐的颤动。这种颤动,既是生命活力的象征,也是宇宙万物生生不息、相互联系的体现。

此外,“颤”字还常被引申为内心的波动与情感的激荡,如“心惊胆颤”、“颤抖的声音”等,这些用法进一步丰富了“颤”字的文化内涵,使其成为表达人类复杂情感状态的重要词汇。

综上所述,“颤”字篆体字的写法,不仅是汉字艺术的一次精彩展现,更是中国古代文化与哲学思想的深刻体现。通过对“颤”字篆体字形、历史演变及文化寓意的探析,我们不仅能够感受到汉字的独特魅力,更能深刻理解到中华民族对于生命、宇宙及情感的细腻感知与深刻洞察。在未来的日子里,让我们继续传承与发扬这份宝贵的文化遗产,让古老的篆体字在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。